【展覧会概要】※展覧会概要の下に取材記事を掲載しています

幕末から明治初めに流行った生人形の迫真の技は、当時の日本人はもとより、来日した西洋人にも大きな衝撃を与えました。人類学者C.H.シュトラッツは「解剖学の知識もなしに強い迫真性をもって模写することもできる」生人形師の力量に感嘆しました。高村光雲も西洋由来ではない写実を気付かせた存在として、松本喜三郎をはじめとする生人形師を敬慕しています。

ここで重要なのは、写実表現はそもそもこの国にあったということです。江戸期の自在置物や鋳金は対象を精巧に再現しています。西洋の文化受容による「美術」の枠組みが成立すると、生人形や置物は、その定義から外され、美術史の表舞台からは姿を消しますが、対象を生きているように、あるいは寸分たがわず写し取りたいという意欲は存続しました。それは、細部への過剰なこだわりや「もの」に命が宿るという非西洋的なアニミズムも大きく作用したことでしょう。こうした心情が根底にあり、その表現方法として新たに西洋由来の写実技法が加わったとみることができます。これは既存の写実の方法や感性を上書きする、もしくは書き替える作業であったことと思われます。

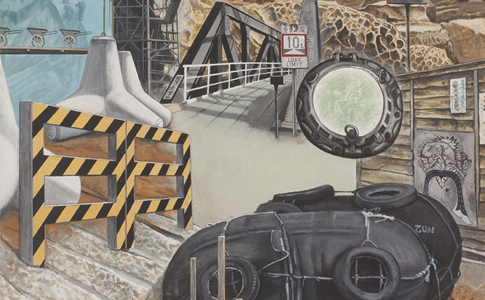

今また写実ブームが到来しています。現代の作家も対象に没入することにより生々しさを帯びた作品を生み出しています。そこには先祖返り的な要素も見受けられます。これは旧来の伝統的な写実が息づいている証です。連綿と続く写実の流れが、いわば間歇泉(かんけつせん)の様に、息吹となって彼らの作品を介して噴出しているのです。また、彼らの作品には近代的なものと土着的なものが拮抗し、新たな写実を模索している姿勢も見出せます。このような傾向は、高橋由一まで遡ることができます。

本展は、松本喜三郎らの生人形、高橋由一の油彩画、明治期の金工作品を導入部として、現代の絵画と彫刻における写実表現を検証するものです。西洋の文脈のみではとらえきれない日本の「写実」が如何なるものなのか、またどのように生まれたのか、その手がかりを探ります。

【展覧会を鑑賞して】

「写実」と聞くとすぐさま「超絶技巧」と結びつき、宮川香山の作品をイメージしてしまう。いかに本物に近づけるか、といった技術を競うジャンルだと勝手に決めつけており、本展に対しても、そういったリアルを追求した作品がたくさんあるのだろうと思っていた。

展示室1で迎えてくる作品は、安本亀八《相撲生人形》。組み立てたものではなく分解された頭、左手首、胴体、右足といったパーツが展示されている。特に気になったのは、左手首と頭。血管の浮いたゴツゴツとした手は爪の汚れさえもリアルで、その人物の生き様がみえてくるようだ。今にも飛び出しそうなギョロリとした眼球をみていると、いつかこちらを睨みつけてくるのではないか、という恐怖を感じてしまう。しかし次第にそれは、目が合うかもしれない、という期待に変わりじっくりと鑑賞した。髪の生え際、眉間の皺、全てに生命が宿っているようで、その姿は「生人形」というか「生きている人」である。組み立てられた姿もみたいけれど、このように分解されているからこそ、間近でじっくり堪能できるおもしろさがある。

作品を鑑賞していくうちに、私は冒頭で述べた「もっとリアルを、より本物に近く」という気持ちになり、早足で展示室2へ向かった。

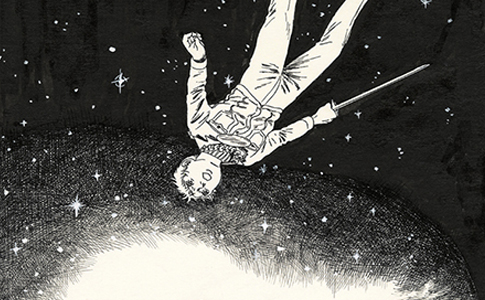

しかし、ある作品で足を止めた。満田晴穂《一如》だ。枯れて朽ち果ててゆく一輪の菊。そこにとまるセミが羽化する瞬間を捉えた作品だ。パッとみた時、セミに気付くまで数秒経ってしまったが、羽化するセミをみてようやく「写実」の意味に気が付いた。私は今までずっと「写すこと」だけしかみていなかった。冒頭で述べた私のイメージする「写実」は表面的なものでしかなく、その安易なイメージで会場に足を運んでしまったことを恥じた。そしてタイトルにある「生きること、写すこと」の意味をしっかりと噛み締めながら、作品と向き合った。終末を迎える一輪の菊の上に生まれた新たな生命。「写実」には命が宿っている。しかし対局には死が存在する。満田晴穂《一如》を通して、生と死は表裏一体であり、それが「写実」であることを突きつけられた。

最後にVTRの中で足利市立美術館次長 江尻氏が「生きることとは何か?を考えて追求することが写実である」といった話をされており、改めて本展の奥深さを知った。鑑賞始めと終わりのイメージが大きく異なり、私自身大変勉強になった。

立体だけでなく平面の作品もあるので、本展のタイトルの意味を噛み締めながら、じっくりと鑑賞してほしい。