計って、刻んで、混ぜて、焼いて、という作業が好きだ。選んだ材料が次第に形や色、においを変えて、ここという出来上がりの瞬間を自分で決める通過点を経て、それらを体の中に取り込む。

幼かったころ母親が夕飯のしたくを済ませた後、野菜の切り端や天ぷらの衣液、パン粉などの残りを廃棄するものだと確認をして、私は母親と入れ替わりに台所に立ち、好きなように切って混ぜていた。ちょっとずつ語気が強くなる母親からの「そろそろ夕飯食べちゃいなさい」の何回目かで、シンクの角にある水切りかごにすべて入れることが盛り付けで、終わり。食事作りも手伝っていたと思うが、何かと見栄え・効率・手際よくすることを求められる場面だったと私は感じていたので、ぜんぜん楽しくなかった。いかに母親の意に沿うかに意識が向いていた。だから、効率や成果なんか気にせずできる自分だけの時間は、満足度が高かったのだと思う。

もともと食べることも好きだった私は、作って食べるところまで達成したいと思うようになったが、ひとりで火を使うことは許されなかったので、当時夢中になっていた寺村輝夫の『わかったさん』シリーズのレシピでクッキーをトースターで焼いたのが初めてではないだろうか。ピカピカした赤と緑のドレンチェリーで飾り付けた丸いクッキー。それからは、『こまったさん』でサンドイッチなどの食事も作り始めて家族に食べてもらった。作る時間を、台所を、独り占めできて作ったもので誰かが喜んでくれるのはうれしかったから、作る頻度も高くなっていった。ちょっといいオーブンレンジが我が家にやってくると、より拍車がかかり、母親が定期購入していた雑誌『オレンジページ』のレシピも試すようになった。

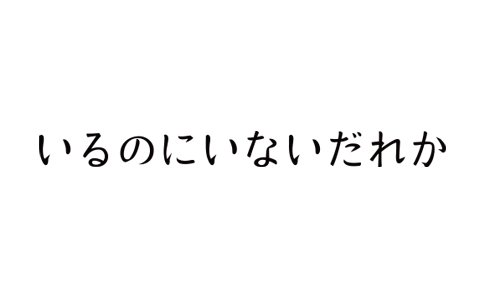

ただ、作ったものを誰かと分けて食べたり渡したりすると、いつごろからか「いいお嫁さんになれるね」などと言われるようになって、小学生のころはへらへら笑って流していたが、中学生になると悪気がないのはわかっていても、なんとなく腹が立つようになって誰かに渡すのは控えるようになった。作ることが条件を得るための物差しに思われることが悔しかった。

米国に移ってからは、参加者それぞれが食べ物や飲み物を持ち寄る〈ポットラックパーティー〉を開いたり、近しい友人らとは、のんびり過ごす休日は一緒に食事を作って食べることも多かったので、またスイッチが入った。当時はビーガンだったから、食材も制限のある中でレシピやアレンジを考えるのは面白かったし、もちろん、余計な一言を言う人はいなかったので、作りたいものを作って、ただ「おいしい」と顔を見合わせて言うだけの時間は信頼できた。

日本に帰って来てから調理場での仕事も経験した。自分もひっくるめてだが、食事については、栄養を摂ることやリラックスできる時間としてだけではないエピソードや身体への記憶が各人にあって、後々まで染みついていることに気づかされる。私の家でも、家族が不仲だったときは、皿や食べ物、液体、暴言が食事中に飛び散ることもあった。あるときは、兄が食べる直前に茶碗に盛られた私の米飯に、にぎりっ屁をかけ、私は泣き叫んで食事を拒否したこともあった。今となっては笑えるのだが、もともと悶々としていたときに、兄に「お前はこれでも食っていればいい存在なんだ」と言われ、とどめを刺されたたような気がしたのだろうと、今でも鮮明に思い出せるその記憶を辿ると推測できる。

作るのは、夜中か早朝が好きだった。一日がひと段落したころ、または始まる静かな時間の中で、ひたすら手を動かして、材料が変化していくのを観察して、タイミングを見計らって、出来上がりを決める。感覚をほどよく開きながら目の前のことに集中できるのは爽快だ。作るものは、焼き菓子だったり、おかずだったりいろいろ。夜中に菓子を作ったときは出来たてを、コーヒーを淹れて静まりかえった甘い香りが充満する台所で食べるのが最高だ。「みんな寝てるのに」と特別感をかみしめられる。今は夜更かしをしないほうがいい体調になってきたので、休日の午後や夕食後に「さてやるか」と、数日分のおかずを作る。数種類を同時にスタートさせ、それぞれの進行具合を見ながら、台所を動き回るのはひとりでチーム戦をしているようで楽しい。メニューは、どれも大抵は、切る、和える、蒸す、焼く、待つなどの中から、2、3工程で済むものばかりだ。主に参考にしているのは、たなかれいこさん、内田悟さん、なかしましほさん、ルヴァンのレシピ本。作る元気さえないときは、眺めるだけでもエネルギーがわく。

済んでしまったこと、向き合わなければならないことは変えられないが、作って食べることで、滞って腐りがちなものもいっしょに丸めて溶かして消化しているのだと思う。今も気が向いたときや作り過ぎたときは誰かに渡すことがあるので、そのときはどうぞもらってください。