今日は大丈夫な気がする、と力を抜いた所作で別盛りパクチーを自分のフォーの上にのせ、堂々と食べた。一口目、あれ、私、好きになってるかも。二口目、ん、だめかも、やっぱだめだ。結局、パクチーをよけて食べるようになるまでには数秒だった。無理はしなくていい。ごちそうさま、と言う時には、私が残したスープにはパクチーが浮いていて、少し申し訳ない気持ちになった。

身体が温まったおかげで、目も覚めた私たちは店を後にした。結局、イオは一度も厨房から出てくることも、帰り際に挨拶することもなかった。そして、私たちは今夜のオープンマイクで集合の約束だけをして解散した。「じゃあ、また今夜」。

家に帰った私は、今日二度目の洗濯物を回すことにした。今日は比較的日差しもある。スタートボタンを押す。んうぉん、んうぉん。<洗い>の音が正常であることを確認して、息を吐き出しながらベッドの上にゆっくり身を横に倒した。

年齢的なものなのか、ひとつの行動が終わると、いちいち休憩を必要とするようになってきた。41歳にもなれば人生の折り返しなのだから仕方のないことなのか。いや、それは傲慢で、実はとっくに折り返しているんじゃないか。すでに終盤ってこともありえる。余裕で徹夜もできていた頃には想像がつかなかった老いや、いつかの終わりを意識せざるを得ない。今夜のことも、ちょっとおっくうになってきてしまっている自分の身体がある。

とにかく今は休もう、と自分の身体に付着した虫を追っ払うためのように、身体全体をぎゅうっと上手に丸めた。私の前世は猫だったのかもしれないなと思う。「ミャオウ」。声にしてみた鳴きが、予想以上に低くて濁声だったから肩を震わせて笑ってしまった。

洗濯終了の音をアラームにすることにして、少しずつ意識が遠のいていく静謐さに気持ちよくなっていた。この瞬間が睡眠に関する中で最も崇高。

ドン、ガラガラガラガラガラガラ……ファサ。

予定していた電子音より先に私を起こしたのは、私の家の屋根に響く毎年恒例の大きな音。もうそんな時期になったんだと、となりの家のかりんの木から落ちる黄色い実を目をつむったまま思った。最後がファサであれば、草か植木の上に落ちた音。ドンであれば、土かコンクリートの上だ。深夜にこれをやられると驚いて目が覚めてしまうのだが、私は結構、その音が好きである。

「タマキはさ、どうしてイオのこと気になってるの」そう問いかけてきたのは、助手席で手元のチョコレートをおっかいているカオルだった。

そういざ聞かれると眉間に力が入った私は「うーん、私もよくわからないんだけどね。ただ、イオの詩とか声とか雰囲気とかが気になって、あと」に続いて「腕の傷」と言おうとしたが止めた。

「そっか。今夜はイオがどんな詩を読むのか楽しみだね」と私の口にチョコレートの破片を差し込みながらカオルは言った。私はうなずきながら、ちらりと目線をカオルに向けて一瞬目を合わせた。カオルはいつもの笑みを浮かべていたと思う。

久々のオレンジ色の明かりがドアからもれている家に到着すると、おそらく20名ほどの人が居て、めいめいに談笑していた。カオルと私は、家の奥へと進みながら、アキやイオがいないかを探すためにキョロキョロしていた。2人ともまだ来ていないみたいだね、と私はカオルに顔を近づけて言うと、周囲を見渡しながらカオルはうなずいた。オープンマイクが始まる前の時間にイオに話しかけるのが唯一の許された時間だと思っていたから、私は冷たい木製の椅子に座った後も注意が散漫だった。

特に何か合図があったわけでもなく、ギターを抱えた女性によるオリジナル曲の弾き語りで今夜は始まった。曲名は何か花の名前だったと思う。私は聴くことに全く集中できずにいた。続々とマイクの前に立つ人が入れ替わっていく。姿が一向に確認できないイオとアキに対して不安が膨らむ。

約束したからと言って絶対に守らなければならない約束と、そうでない約束があるだろう。今回の場合は確かに後方だ。イオやアキが来ないことで、何かしらの迷惑が誰かに生じるわけでもない。イオやアキにも、私が洗濯機を回してベッドで昼寝をしていた時に、何かが起こっているはずだから。ただ、今はここに来ることよりも私が知らない何かを選んだということ。ただそれだけのことだ。

12人目の腹話術の後にはそれまでの流れとは異なる間があった。今夜はこれで終了なのか。私が気づいていないだけで、せめて次にいつ会えるのか保証のないイオが、部屋のどこからか出てきてマイクの前に立ってほしい。私はイオをいち早く見つけたくて、思わず椅子から立ち上がった。

椅子の脚の床を勢いよく擦る音が部屋中に響いて、部屋にいる人らが一斉に私に目線を向けた。一瞬の沈黙の後、となりに座っていたカオルが嬉しそうに「よし、タマキの番」と言いながら、川のほとりに溜まった落ち葉を流れに戻すように、そうっと私の背を押した。

え、ちがう、ちがう、と否定する気持ちがはたらいたからか、背がやや反ったが、他の人の中にも、どうぞ、といったふうに掌をマイクの方に向ける人もいて、私はその展開の調子にのってしまって、姿勢を正して時間をかけてマイクの方へ向かって歩いた。

マイクの前に立つ私。立ってしまったものの、何の準備もしていない、何か披露できるものがあるわけでもない。鼓動が速くなってきたのを感じた。私は一先ず笑顔を作ってごまかす。得意だ。私に集まる視線。完全に待ちわびている目だ。カオルを見ると、子どもが何か初めてのものを見るような眼をしているから、笑って返すしかない。

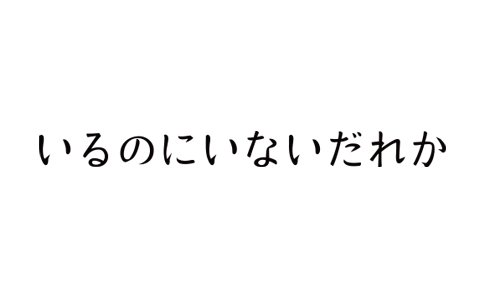

目の前にいる人には、私はどう見えているのだろう、どう思われているのだろう。そしてそれは正しい情報なのだろうか。私に関する正しい情報ってなに?私はこの場にいるが、私の視界には生身の私は存在することがない。だから確認ができない。ずっと、ずーっとなんだ。