また、夢をみた。

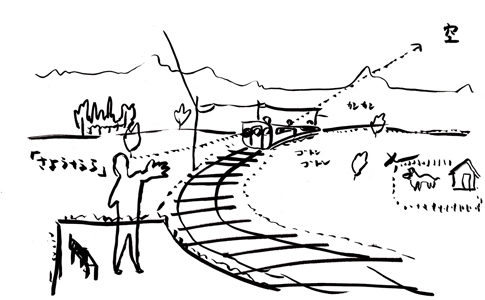

私は北関東のとある地にたどり着いた。車を降りてあたりを見渡すと、遠くには大きな山がすそ野を広げて雄大に寝そべっている。山から吹き下ろされる風は冷たく、唸りをあげながら時折強く吹いていた。どこにでもありそうな田舎の風景ではあったが、いつもみている場所のように、懐かしさを感じる光景にも思えた。

高度の低い太陽が目に入り、眩しさが脳を刺激する。吐く息は白く、いつかみたコーヒーの湯気を思い出させた。

見覚えのある森と農地と小さな牧場がみえる風景と、遠くから聞こえる音は、踏切の鳴る音と電車が走り抜けていく音だった。舗装されていない道路わきの地面には2、3cmの霜柱が立ち、東から上ったばかりの日光を浴びてきらきらと光っている。季節は冬だった。

私はいつものように、いまだにたどり着くことができない駅を目指して歩き始めた。ざくざくと霜柱を踏みつぶして、心地よい感覚に夢中になっていると、いつの間にか舗装された道から外れて、黒々とした不気味な林へと続く1本道を進んでいることに気が付いた。

上空へ向かってまっすぐと伸びた幹が、2mほどの間隔で規則的に並び、まるで神殿の柱のようだった。林の中は神殿の回廊のような洗練さが漂い、静寂な空気に包まれていたが、時折吹く強い風が樹木の隙間を縫って、ヒューという乾いた音を鳴らしていた。

落ちた木々の葉は赤黒く、幾層にも積み重なった小枝や落ち葉によって、地面に絨毯が敷き詰められたようにふかふかとしている。列柱のように整列した木々の先にみえる光は、幾重にも交差した枝の間をすり抜けて、放射した無数の光の線を伸ばし、神々しいほどに輝いている。人工的な林の中にいると、生き生きとした自然とは異なった、人間がつくり出した宗教や精神世界の副産物をみているようだった。

林の中を半分くらい来たところで、ドサッと何かが落ちる音で、ふと現実に引き戻され急ぎ足で林を抜けた。

林の切れ目に立つと、パッと目の前が明るくなり、目が開けられないくらいに光が眩しい。ゆっくりと目蓋を上げると、一面が白い雪で覆われていた。数日前の雪が溶けずに残っていて、車の轍が緩やかにカーブしながら続いている。

相変わらず踏切と電車が走る音が聞こえてくる。その音に紛れて「ンメ~ンメ~」という動物らしい鳴き声が微かに聞こえてきたが、あまり気に留めず、この先にあるのかもしれない駅を目指し、一歩一歩足を前に進めた。

光に慣れてきた私は顔を上に向け、空を見上げる。上空は雲ひとつない青々とした寒空がどこまでも広がり、真っ白な太陽は空に穿った穴から光が漏れでたように、南の方角にぼんやりと浮いていた。

薄く積もった雪が均等に地面を覆い隠しているせいか、影のない光だけの真っ白な世界は、自身の存在を忘れさせるほどの圧倒的な白い景色だった。

目を凝らして少し遠くをみつめると、白い雪原の先の方にわずかに柵のようなものが見え、そちらの方向から先ほどの動物の鳴き声が聞こえてくる。

近づいていくと、白いペンキで塗られてツヤツヤとした木製の柵だった。等間隔で1列に取り付けられた材木は、上端の高さがきれいに揃えられているせいか、どことなく端麗さを感じた。

柵の向こう側で何やら白い生物がこちらをみながら「メ~」と鳴いている。背景の雪景色に同化してよくみえない。少し位置を変えて目を凝らすと、たった1頭の青い首輪をした小さな山羊がこちらをみて鳴いている姿が確認できた。私の姿が気になるのか、ちらちらと視線を向ける仕草を繰り返していると、しっぽの下あたりから黒いぽろぽろしたものがこぼれ落ちた。糞をしている。

「おいで」

と小さな声で呼んでみると、ゆっくりとこちらに向かって歩いてきた。

毛は短く、頭からは短い角が生えていた。黄色い目の瞳孔は四角く、下あごをゴリゴリと動かして何かを噛み砕いているようだった。2本の角の間を手でかいてあげると、嬉しそうに頭を押し付けてくる。なぜか私は山羊のことをよく知っていて、目の前にいる山羊の仕草にも、どこか懐かしさを覚えた。

山羊から目を逸らした瞬間だった。ブワっと強い風が吹いて、地面の雪が一斉に舞い上がり、あたり全体が雪の粉で覆われて目が開けられない。冷たさがチクチクと顔をつつくように痛い。数秒の出来事だった。やがて風が止むと、粉雪がきらきらと舞っていて、目の前の山羊は足跡だけを残して消えていた。