夢の中の私は、まだ20年前の姿のままで、見覚えのある景色は、以前、夢で見ていたあの村の景色だった。女性の後について歩く山羊。その後ろを山羊が時折ぽろぽろとこぼす黒い粒粒の糞をよけながら私が付いていく。歩いて向かった先は1棟の建物で、つぎはぎされた波板の外観が印象的な簡素なつくりの小屋だった。20年間、毎日見続けてきた仕事場によく似ている。

「ここは?」私が訪ねると、

「アトリエですよ」

「あなたのですか?」

「いえ、山羊の飼い主さんの仕事場で、私は時々お邪魔しているだけです。2階の窓際の光が心地よいので、本を読みに来ているんですよ」と、女性は抑揚のない喋り方で答えた。

「あの、飼い主さんはどこですか?私、以前ここに来たことがあります。ずっと前に何度か」と私は唐突に尋ねた。

「今はここには…でも、また会えると思いますよ。ずっとここに居ますから。私は、もうすぐ帰ります」と、はぐらかすような答えに、物語が進まない小説を読んでいるような気持ち悪さを感じながらも、納得した。

「さあ。どうぞ」

建物の中へと案内をされ、恐る恐る足を踏み入れると、体の左の方から熱い空気を感じた。黒くて四角い薪ストーブの小さなガラス窓から真っ赤な炎が見える。ストーブにのせられたヤカンの口からモワモワと湯気が噴き出している。熱気にあてられた皮膚の毛穴が開いて、少し汗ばむ。ストーブの熱のせいか、寒さで硬直していた体の力が抜けて、たらたらと氷が溶けるように、全身の形が崩れ、地面へと流れだしていくようだった。薪が燃えるにおいに混ざって、微かにコーヒーの苦い香りが漂い、もうすぐ目が覚める予感を感じた。目の前が少しずつ暗くなる。薄れる意識の中で、ふと思う。

また、言えなかった…。

重い瞼を無理やり上げて目を覚まそうとする。硬直した体は動かず、開いたばかりの眼に映る視界が、眠っていた脳を夢の中から引き戻してくれた。

机の上のコーヒーカップと、栞が差し込まれないまま閉じられた文庫本が無造作に置かれている。ぼんやりとした意識の中で、脳から腕に情報を伝達し、力ずくで固まった腕を動かそうとする。椅子にもたれていた私の体がガタガタと小刻みに震えて、やがて、すっと意識が戻り、夢の中の自分から、現実の自分の脳と体の自由を取り返すことができた。夢から引き戻された全身の神経と脳が、正常に働いていることを確認して、少し安堵する。

時計を見ると、18時30分だった。薪ストーブの炎は消えかけていた。陽は沈みかけて、空は燃えるような夕暮れで、一帯は真っ赤な色に包まれていた。カンカンカンカン…と踏切の音が遠くで鳴っている。もうすぐ駅に電車が到着して、事務所の前を走り抜けていく。

不思議なことに、夢の中で出会ったあの女性が、その電車に乗っている気がした。白いリュックサックを膝に置いた女性は、電車のシートに座り、窓の外をぼんやりと眺めている。

「じゃ、また来ます」

頭の中で声がした。いつか聞いたあの人の声。夢と現実が重なりあって、失われていた記憶が少しずつ蘇る。

現在の私と20年後の私。夢の中の私と、現実の私。そして、20年前の私と現在の私。現実の私と、夢の中の私。4人の私が同じ記憶でつながっている。

あの時に出会った夢の中の風景は、今、目の前の風景にそっくりだった。

大きな木が林立する小さな森。トタンの壁のアトリエ。鉢植えの舗装。夢の中に現れる風景の断片は、この20年間でコツコツ作り上げてきた小さな村のような、仕事場の環境そのものだった。唯一、夢の中と異なっているのは、山羊のいる景色だった。8年前までは日常だった山羊の世話は、今はしていない。かわいがっていた山羊のために手作りした小屋は、山羊が死んだ後に墓石の代わりとして庭の隅に置かれている。今はつる草が巻き付いて、自然の一部となった山羊小屋の壁には“ヤギオ”と彫られた表札が付いている。

そういえば、あの人も山羊をかわいがっていた、とふと思い出す。

ガタンガタン…。18時32分発の電車の音が近づいてきた。今になってあの時の夢のことが鮮明によみがえる。ずっとたどりつけずにいた駅には、あの人がいたのだと直感的に思った。時折、仕事場を訪れて、2階で本を読んで、決まった時間に帰る村田さんという女性。遠くの空を見ながら、物思いにふけていた横顔が懐かしい。

あの頃の私は、彼女のことを気にしないように、目の前の仕事に没頭する毎日を演じていた。気が付くと仕事場を訪れる回数が減り、村田さんはいつしか私の前から居なくなった。いつでも会えると思っていたのに、自分の気持ちに気が付いた時には、何もすることができずに後悔をしていた。

しばらくモヤモヤとした感情が付きまとい、つらい日々を過ごしたように思う。そのころから飼い始めていた山羊の世話と、設計の仕事に向き合う日常に逃げることで、彼女のことを忘れることができた。同じ時期に、あの小さな村の夢も見なくなり、いつの間にか記憶から消えていた。

私は、あの当時のことを回想するように、いつも村田さんが本を読んでいた2階へ行き、棚の中に埋もれていた1冊の本に手を伸ばした。おもむろに本を開くと、窓からの突然の風で、勢いよくページがめくれ、何かが床に落ちた。半分日焼けして茶色く変色した1枚の栞だった。拾い上げた紙には、鉛筆で小さく名前が書かれている。

村田さやか

電車が通りすぎていく。栞に書かれた文字を見ながら、私は小さな声でつぶやいた。

「あなたのこと…」

その日の夜、夢を見た。

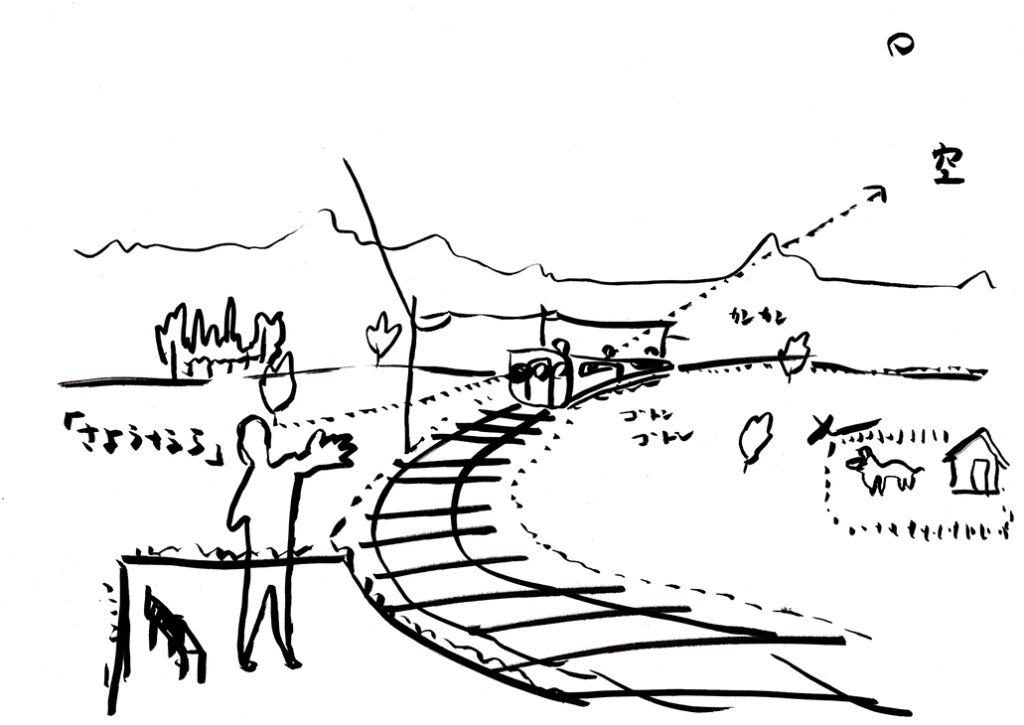

私は、見慣れた小さな村を抜けて、無人の駅にたどりついた。周りには何もなく、青々と晴れた空の下には草原が広がり、1本の線路が永遠と続いていた。駅には、地面より少し高くつくられたコンクリートのホームがあるだけだった。そこには20年前のあの人がベンチに座って電車を待っていた。そして、背中を向けた彼女の後ろから、話しを始めた。

仕事場のこと、いままで出会った人たちのこと、山羊のこと、この20年で見たすべてのこと、もう一度会いたかったということ。聞き終えた彼女は少し驚いた様子で、こちらを振り返った。恥ずかしそうに笑い、

「ありがとう」

と言って立ち上がり、到着した電車に乗った。

古ぼけた緑色シートに座り、白いリュックサックを膝に置いた。ドアが閉まり、ゆっくりと電車が動き出す。駅のホームを離れていく電車の窓から次第に小さくなっていく彼女に向かって、

「さようなら」

と言って手を振って、戻らない過去に別れを告げるように、電車を見送った。

終わり