前を歩く山羊のおしりからぽろぽろと黒い小さな球体がこぼれ落ちる。山羊が歩きながら糞をするので、その丸い物体をかわしながら、あとについて歩いた。

しかし、地面をよく見ると黒く丸い物体はそこら中に散らばっており、すでに何度も踏んでしまっていることに気が付いた。山羊の肛門から放たれる粒々を紙一重でかわして気分がよくなっていた自分が、急にばかばかしくなり、人知れずニヤついていた。

そんな密やかな気持ちの変化を知ることもなく、男性と山羊は前を向いてすたすた進んでいくので、私は何も考えずに後について歩いた。

しばらくすると、一棟の建物が見えてきた。どうやらそこへ向かっているようで、遠くに見えていた建物が少しずつ近づいてくる。

「あそこに見えている小屋で休みましょう」と男性が言い、山羊は男性から離れてどこかへ歩いて行った。仲間がいなくなったような気分で寂しかったが、ただ前を歩いていただけで、勝手に仲間だと思われている山羊の気持ちを考えると、迷惑なことだと思い、山羊を仲間だと思うことを諦めた。

「着きましたよ」と男性の声が聞こえる。

余計なことを考えているうちに、建物に到着していた。

遠目に見えていた時は、簡素なつくりの古い小屋のようであったが、目の前まで来てみると、想像していた以上に大きく、小屋と呼ぶには違和感を覚えるサイズであった。

切妻屋根をした2階建ての建物で、建物の平側に下屋が突き出しているバシリカ式の教会堂のようなシルエットをしていた。しかしその外観は、古ぼけて色がかすんだ青色のトタンの波板に、新しそうな銀色の波板と透明のポリカーボネートの波板がコラージュされており、屋根には薄汚れて苔の生えた緑色の瓦屋根が整然と並んで敷かれていた。

築年数が経っているようにも見えたが、壁の一部は銀色や透明の現代的な工業製品が用いられていたり、1階の下屋は透明ガラスのアルミサッシで覆われているため、どこか新しさも感じられた。

「どうぞ中へ入って」

興味深くじろじろと建物を見ていた私に、男性が声をかける。

案内された入口は、下屋に取り付けられたアルミサッシを全開に開け放った吐き出し窓で、外からの風が私の背中を押すように中へ吹き込み、引っ張られるように建物の中へと入っていった。

サッシを跨いだという意識だけで、どこからが内側なのかもわからないほどに内外の境界はあいまいで、地面に落ちる屋根の影によってかろうじて建物の内側にいるという感覚を持つことができた。

全面アルミサッシの下屋はサンルームのように日当たりがよく、大小いくつもの観葉植物が日向ぼっこをしていた。日光へ向かって葉を大きく広げたモンステラや、サラサラと風になびくエバーフレッシュは特に大きく、元気がよさそうに見えた。

棚に置かれた小さな多肉植物たちは、とげとげしくもかわいらしい見た目で、それぞれに個性を放っているが、集まると誰が誰だかわからないアイドルグループにも似ている。

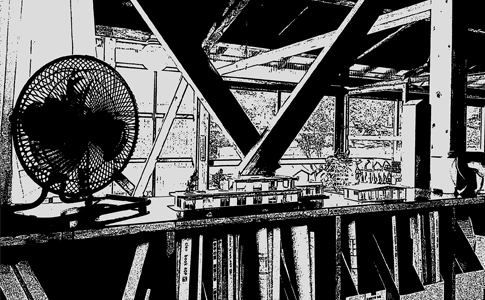

建物の中を見渡すと、様々な物が目に飛び込んできて、すぐには整理しきれないほどの情報が私の脳内に入り込んできた。一見するとごちゃごちゃした雑貨屋のようで、賑やかではあるが、統一された素材によって、混沌の中にも一定の秩序があるようにも思えた。大した間仕切りもなく、ひとつながりの空間の中で、木の柱や梁、筋交いまでもが見えていて、建物の成り立ちを直感的に理解することできた。まるで建物のレントゲン写真を3次元で見ているかのような気分だった。

「奥にテーブルがあるので、座って待っていてください」

男性の言葉に、「はい」と言って、軽くお辞儀をした。男性は、靴を脱いで脇の小上がりに入り、小さな手作りのキッチンで何かを準備し始めた。

私は、言われた通りに奥へと足を進める。土間が続いていて、反対側の掃き出し窓まで一直線で見通すことができた。下屋を抜けると、2階まで吹き抜けた空間が現れる。壁一面の本棚には、漫画から小説、学術書までが並べられていた。棚に沿って添えられた赤い鉄骨製の階段がオブジェのように斜めに架けられ、まっすぐに2階へと伸びている。2階の窓から吹き抜けを通して落ちる光は階段と交差して、踏み板の間を抜けて土間を照らしていた。

キッチンからふと男性の声がして、体を向ける。

「コーヒーは飲めますか?」

土間と小上がりの間には、変わった模様をしたガラスのアルミサッシが付けられていて、半分あけられたその窓の向こうにいる男性がこちらを見ていた。

「はい、コーヒー飲めます」

と答えると、何も言わずに吊り棚からカップを取って、作業を続けた。

吹き抜けの空間を抜けると別の下屋があり、6人くらいが一度に使えそうな大きなテーブルが置かれていた。そこにはすべてデザインの異なる5脚の椅子が用意されていて、私は一番近くにあった椅子に腰かけ、男性が来るまでしばらく待っていた。