私は仕事をけっこう変えている方だと思う。自分の周りにいる人の様子を聞いた限りの中だが、変えた数はトップではないだろうか。大学を卒業してから引っ越しが何回かあるのも1つの原因かもしれないけれど、それだけが理由ではないような気がする。ただ、私がイメージしている一般的な転職とは少し種類がちがうようにも思う。

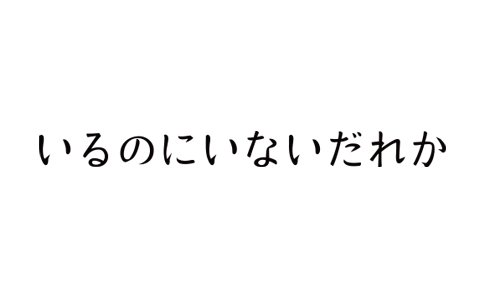

私の中の「転職」は、ステップアップ要素が強くて仕事もプライベートもより充実!みたいな意味合いが強いからだ。なので、ここでは「転職」と「仕事を変える」は重ね合わせられないものとして聞いてもらえたらと思う。

初の仕事は、流れに任せた。何となく学校で学んだことを生かさなければと勇んでいたけれど、外国人という制約もあったので、知り合いを通じて紹介してもらった医療の場にひとまず身を置いた。住みたい街で一緒にいたい人と住むことを第一優先になった時は、引っ越した先の街で、すぐに採用してくれた市内の小・中学校で日本語教師になった。子どもたちは可愛かったし、保護者にもよくしてもらっていたので、ずっと続けるのもいいかなと思い始めていたが、やはりビザは取得できず日本に渋々帰ってきた。

そんな心情で群馬県に戻ってきたものだから、なおさら「とりあえず」の仕事に就くことになる。20代後半になっていたので、いわゆる就活という波にのることはなく、のんびりしていたが、無職の人間への周囲の視線は冷たかった。今思えばそれも、疎ましいと思っていた地元に戻ってきた自分のことが受け入れられなかったので、日本の何もかもを否定的に捉えていただけなのだろう。だから、どんな仕事に就こうとも「臨時ですので」というふわついた、ちょっと引っ張れば無抵抗であっけなく抜けてしまう根しかなかった。今の自分の状況を認めないことで、何とか正気を保てていたのだろうが。

30歳を超えた頃、これではかっこ悪すぎると、ストレス軽減のためにいろんな場所に出かけて人に会いに行くようになった。行った先のお店や施設などで西村佳哲さんや内山節さん、べてるの家の存在を知り、仕事・生活・ケアということへのイメージが瓦解して、とにかく夢中で本を読み漁ったり、講演にも足を運んだ。満たされる気持ちと同時に、自分の卑小さや傲慢さとも向き合うことになり、かなりのショックも受けたのを覚えている。

ではどうしたらいいのだろうかと立ち尽くしていたところ、通っていたパン屋に、当時、米国生活で特に好きになった中東料理でイベント出店(屋号は<豆電球>)を始めたことをきっかけに声を掛けてもらって、そのパン屋で料理を担当することになったのは、思いもよらぬことだった。

教育やメディア、家族や他の周囲の人たちの働く姿を見て、仕事はつらいもの、我慢するものとのイメージがずっとあった。仕事と生活の間にははっきりとした境界線があって、仕事のためには自分を消す必要もあると、過剰適応することもあった。誰かに強制されたわけでもないけれど、自分の中の常識がそう自分に課していた。だからこそ、職場では重宝されたことも、習得できたものもあったかもしれない。

けれど、ある職場で、デフォルトで人を信用しない子どもや大人と関わることになったときは、肩書上のユニフォームなんて、あっけなく彼らに見透かされるのだった。繕っても無駄。余計なものを身に着けると、いつになってもその仕事の本質的なものや悦びを味わえないことを学んだ。

仕事を変えると、もちろんだが仕事の内容も人間関係も変わるので、エネルギーは必要となるが、これまでの仕事一つひとつが今に運んでくれているようにも思う。何でもいいというわけではないのだが、これまでの仕事を離れるきっかけや選ぶ理由も、これといった決まりがあるわけでもない。ただ、表面上は別の業種や人間関係であっても、それらに対する自分の中の譲れないものは、それほど変わっていないのだろうとは感じる。

職場が変わると、並行して生活も変わる。行動の範囲も、1日のほとんどを関わる人や出会う人の流れも変わる。それは仕事の内容以上に、自分への影響は大きいかもしれない。そして、仕事の時間以外の視点も変わるから行動も変わる。そうすると、出会うモノ・人・見える景色も変わる。

4月から就いた新しい仕事を始めて1カ月。3月までは知らなかったことを学んだり、いっしょに働く人や仕事を通じて出会えた人も、すでに大勢いる。カメラを使うから、自分の利き目が左目だということを知ったし、かかわる時間の大半を占めていた年齢層がこれまでは10、20代が中心だったが、それも一気に高齢化した。生活の変化で言えば、通勤時間が13分の1になったので、睡眠時間が1時間半長くなったこと、朝食を座って食べるようになったこと、腰痛や肩こりが軽減したこと、がある。通勤を徒歩にもできるので、そしたら帰り道にお店に寄ってお酒を飲むのもいい。

仕事をする場所を変えてきたことが正しかったのかは分からない。あの仕事をそのまま続けていたら、と想像してみたところで、どうにもならないのだ。これからもどうなるのかも知らない。ただ今の自分にできることに専念して、そうすることで見えるもの、触れられるものに目を開いて、手を伸ばしていきたい。ユニフォームは着ない。