夏の終わりかけになると、8月後半から開催される『Burning Man』が頭をよぎる。ネットなどで調べるといろいろ情報は出てくるが、30年以上前から始まった、毎年この時期に1週間くらいをピークに、米国ネバダ州にある「Black Rock Desert」という砂漠で行われる行事のことだ。砂漠のど真ん中に、期間限定で「Black Rock City(BRC)」という街が生まれ、世界中から人々が集まる。毎年テーマがあって、アートや音楽を中心としたプログラムが期間中24時間楽しめる。調べたら、今年のテーマは「ANIMALIA」だって。

ネバダ州の大学に通っているとき、周囲の人からもBurning Manのことは聞いていた。人によって語ることはさまざまだったけれど、共通していたことでナゾだったのが、そこにいる人が「裸で過ごす」ということだった。それは、決してルールというわけではなく、自発的にそうする人が多いのだと。セクシャル的な言動が解放された場なのかと警戒したが、そうでもないらしい。当時親しくしていた人も何度か行っていて誘ってくれたものだから、大学卒業の目途がついた夏に、始まったばかりの秋学期を数日欠席して(事前に教授らに申し出たら「行っておいで」と予想外の快諾を得た)行ったのは、2004年。テーマは「Vault of Heaven」だった。

基本的には、寝る場所と食料は自分で用意。キャンプ用のテントと、1週間分の生活用品もろもろ、広いBRC内を巡るのに便利な自転車を車に積んで向かった。夜中に出発して運転中に聴いていたのは、Radioheadで、特に「2+2=5」を爆音でリピートしていたことだけは何故か覚えている。今も聴くと、そのときの過集中の感覚が蘇る。

BRC入口で、初参加者だけが鳴らせる鐘があって思い切り鳴らした。BRCでのルールはほとんどないが、一つだけ、唯一飲み物を提供しているテント以外では、現金の使用は禁止されていて、人とのやり取りは物々交換のみ、というものがあった。

到着してから2日間くらいは、実はビビってしまい、ほぼテントにこもっていた。普段から人間関係においてあっさりとしながらも、親しみやすい米国の文化だったが、BRCでは距離感とその縮め方の早さに困惑。自由と言えば自由な分、あっという間に流されてしまいそうで恐怖がわいた。性的な誘いも多く、初日に走って逃げる思いをした私は「帰りたい、ピースなんてぜんぜんないじゃん」と内心思っていた。

3日目頃を過ぎてからだと思う。彼とだったり1人だったりで、自転車でBRCを周ったりして楽しめるようになっていたのだから、人の順応する力はすごい。シャワー替わりに、BRC内を定期的に巡回する散水車の後に回って体を冷ます。来ていた服が濡れたので脱ぐ。もう着る必要ないなと思って、そのままで過ごす。それはあまりにも自然的で、それを機に、その後は腰だけに布を巻いて出歩くようになった。

BRCは砂漠の真ん中にあって、それは柵などで境界線があるものでもないから、人々が集まる場所を抜けると、そこは地平線の見える砂漠が広がる。音楽や人気を背に、目を瞑って自転車をとにかく走らせ、時々振り返って小さくなったBRCを見るのが楽しくて仕方なかった。そして、砂嵐に吹かれて孤立感でいっぱいになるギリギリのところで引き返した。滞在中に何回かやっていたそれは、またやりたい。

Burning Manには、ピークの中のピークがあって、Burning Manを象徴する巨大な像が燃やされる夜がある。当時長かった髪は、その頃には埃と頭皮からの脂でカチコチに固まりまとまっていたし、体は全体的に砂っぽくなっていたが気に入っていて、満ちた気持ちだった。彼と途中から合流した彼の弟と私は、燃えて崩れ落ち原型を失っていくBurning Manを沈黙して見ていた。その時、初めて彼が泣いているのを見て、この人も泣くんだと思ったことは覚えている。

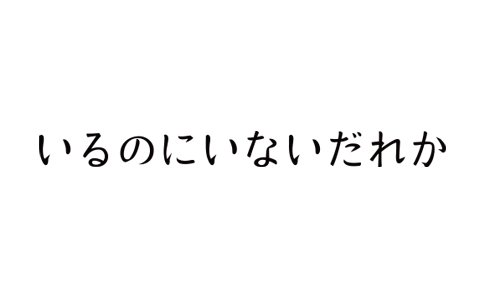

戻ってから、知らず知らずの内にルールに沿って生きていることを知る。それは法的なものもあれば、人からの評価を気にして、など。屋根がある場所、囲まれている場所にいることによる窮屈感や不安感も生じるようになって、外で過ごすことの安心感が大きくなった。言葉についても、使い過ぎで負担の大きさみたいなものも感じるようになった。ある感覚を閉じると、ちょっと静かになる。言葉が邪魔というわけではないけれど、あまりにも信用し過ぎて、頼り過ぎて、かえって自分をがんじがらめにしてしまっているのかもしれない。だから、あまりしゃべらなくてもいい間柄の相手といるときに安心する。

Burning Manの今はどんなふうなのだろう。規模も内容も変化しているのだろう。しばらくは、またいつか行きたいと思っていたが、いつからかはそうは思わなくなった。そこでの時間が、私の中に残った何かが、ぼやけてきているわけでもない。「すてきな思い出」というのともちがう。今も、チリチリと音を立てて、時々こげくさい、そんな感じ。