先日、石川県金沢市の企画展に参加した時、一緒に参加していた方がインスタグラムで

「陶芸ではなく陶器」

「陶工ではなく個人の作家」

「商品ではなく作品」

と書いていたことに何か引っかかった。

別に批判するわけではない。その方はあくまで自分の立ち位置やスタンスを言葉にしただけなので、それは尊重すべきことだ。

食器のデザイナーとして仕事をしてきたが、周りには作家の先輩や後輩も多く、つくるものも食器やオブジェと様々。皆それぞれ陶芸と向き合っている。

専門学校を卒業して、岐阜県多治見市にある多治見市陶磁器意匠研究所(以降意匠研と省略)に行った。そこは名目上、地場産業に従事する人材育成を目的とした市の機関だ。しかし、そこは「陶芸を学びたい」と全国から集まる陶芸学校といったところだ。そこで私は、今まで考えてもみなかったことに衝撃を受ける。

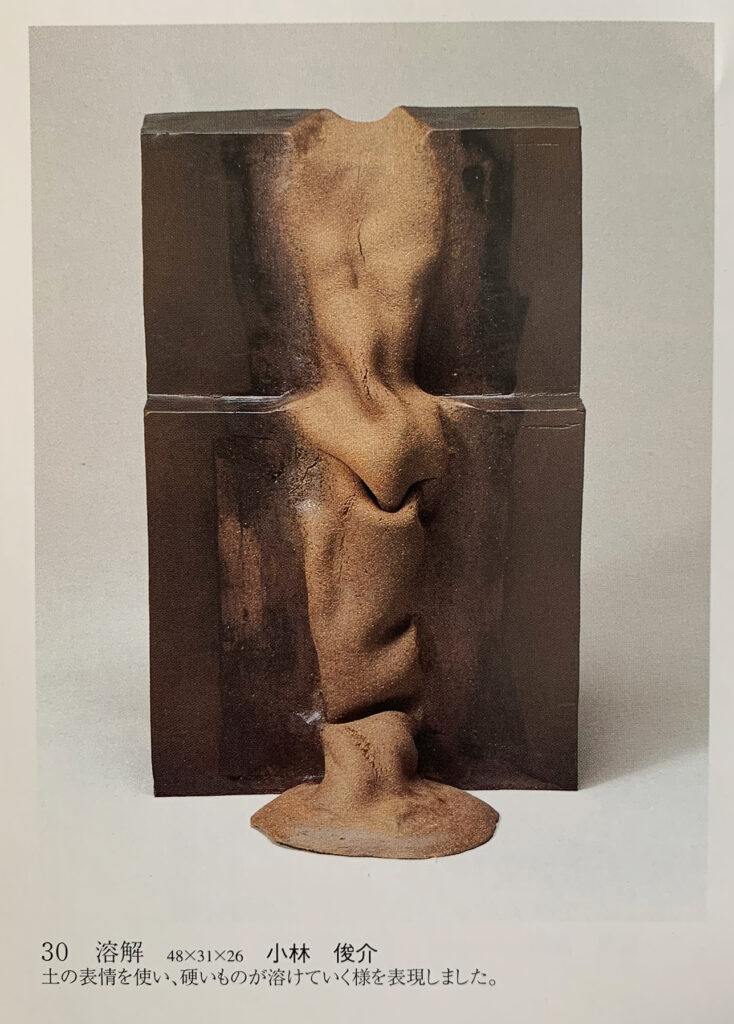

それは「自分にとって陶芸とは」という哲学ともいえることを突きつけられる。

「陶芸=土」「陶芸=釉薬」「陶芸=炎(焼成)」など陶芸の素材や製作プロセスなどと向き合い、自分にとっての陶芸を見つけ、それを礎にして製作をする。そんなことを2年間学んだ。そして、よく同期の友人と借りていた工房で、夜通し陶芸談義をしたものだ。ただこの哲学も就職を機に違った方向へ向かっていくことになる。

陶磁器メーカーで食器をデザインする仕事に携わる。

そこでは意匠研在所中に友人と談義したものとは違い、型で量産し、1日に5〜7千個の商品が窯から出てくる。そんなメーカーが美濃市には沢山ある。

就職当初は今まで友人たちと議論していたものとは違うもので、そのギャップに悩んだ事もあった。土という素材、釉薬を施し窯で焼く。その製作プロセスは、作家がつくる器も製陶所で量産される器も同じだということに行き着いた。

窯にも色々ある。昔は登り窯で薪をくめて焼いていた。今ではガスや電気を利用した窯、それらをハイブリッドした窯もある。

薪で焼くことが「陶芸らしい」と思う方もいるが、それはあくまで焼成の手段の違いなのだ。その方法でしか目指すものがつくれなければ、その方法を選択する。素材や製造技術の違いだけで、100円ショップで売られている食器も、人間国宝の作家がつくる器も同じ「陶芸」なのだ。本物も偽物もない。

先日イベントに参加した際、私のうつわを購入された方に「あなたは作家ですか?それともプロダクトとしてうつわをつくっていますか?」と質問された。

私はその問いに「その間です」と答えた。

その方は私の答えに納得されていたが、私はまだ明確な答えを持っていない。だから「間」という答えになる。プロダクトのような感覚で製作しているが、手で製作しているので完全にプロダクトではない。となると、私が製作する作品とも言えなくもない。ただつくったもので商いをしているので、商品というようにしている。見る角度が違えば見え方が変わるような事なのかもしれないと思っている。

『kobayashi pottery studio』という屋号で製作してるのでメーカースタンスでいるが、『小林俊介』という作家ともいえる。もっと突っ込んで言えば、うつわ製作の「プロデューサー」であり「デザイナー」であり「職人」であり「作家」なのである。都合の良いように使い分ければいいと思っている。

「暮らしに寄り添ううつわ」というコンセプトが重要で、私がつくりたいものは「自己表現としてのうつわ」ではなく、「使い手の笑顔のためのうつわ」である。

うつわを通して社会との繋がりをつくりたいという点で言えば、自己表現とも言えてしまうのかもしれない。

これからもこのようなことを自問自答しながら、うつわづくりをしていくのだと思う。